बंधन का कारण द्रष्टा-दर्शन का संयोग

On

श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज

प्रकृति व पुरुष द्रष्टा व दृश्य एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक तरफ देखें तो प्रकृति है और दूसरी तरफ से पुरुष। जैसे दो योनि और एक मिथुन होता है, उसी प्रकार प्रकृति-पुरुष दो योनि एक मिथुन है। अर्थात् 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ 'ओंकार एवेदं सर्वम्।

गोपथ ब्राह्मण में सविता-सावित्री का विस्तार से वर्णन मिलता है। सविता देव है एवं सावित्री उसकी देवी। सविता की शक्ति सावित्री है। सावित्री-शक्ति के बिना सविता नि:शक्त है। सविता अमूत्र्त है और सावित्री मूत्र्त। सविता का ज्ञान अमूत्र्त है, सावित्री का कर्म मूत्र्त है। श्रीमद्भगवद्गीता के १४वें अध्याय में कहा है- मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत।। १४.३।। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूत्र्तय: सम्भवन्ति या:। तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रद: पिता।।१४.४।। अर्थात् हे भारत! (हे अर्जुन) यह प्रकृति (महद् ब्रह्म) मुझ ईश्वर की योनि (कारण) है। मैं उसमें गर्भ रखता हूँ फिर उससे सब भूतों का सम्भव (जन्म) होता है। हे कौन्तेय! पशु-पक्षी आदि सभी योनियों में जो मूत्र्तियाँ अर्थात् प्राणी जन्मते हैं, महद् ब्रह्म रूप मेरी प्रकृति तो उनकी गर्भधारण करने वाली योनि है और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला (चैतन्य प्रदान करने वाला अथवा ऋतनियमों के रूप में ज्ञान पूर्ण व्यवस्था करने वाला) अर्थात् गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। इसी प्रकार अस्यवामीय सूक्त में कहा-ऋचाओं तथा सभी दिव्य शक्तियों का आधार 'ओम्’ पद्वाच्य ब्रह्म है (ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् तस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदु:)। गीता के ज्ञानविज्ञान नामक सातवें अध्याय में ब्रह्म की परा और अपरा दो प्रकृतियों का वर्णन है। परा प्रकृति चैतन्य रूप है और अपरा प्रकृति भूमि, जल, अग्रि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार रूप है।

ओम् सगुण-निर्गुण का समुच्चय है। यद्यपि स्वयं सगुण भी सगुण-निर्गुण का समुच्चय स्वरूप होता है तो भी केवल निर्गुण को पृथक् से बताने के लिये उक्त कथन होता है। समस्त नाम-रूप केवल मात्र व्यवहार चलाने के लिये हैं न कि मोहशक्ति के लिये। अत: साधक जब कभी जिस किसी नाम-रूप के सम्पर्क में आये तो उसे पृथक् संज्ञा न देकर यदि ओम् के रूप में देख सके तो नाम-रूप की आसक्ति से सहज में ही मुक्त रह सकता है। किन्तु जो असाधारण रूप से जागरित है केवल वही इस जगत् को ओम् के रूप में देख सकता है, अन्य नहीं (ओंकार एवेदं सर्वम्)। प्रत्येक पदार्थ की दो संज्ञाएँ हैं- एक सामान्य दूसरी विशेष। सामान्य संज्ञा तो सब पदार्थों की एक ही है 'ओम्’। विशेष संज्ञाएँ सब की अपनी अलग-अलग हैं।

भगवान् का निर्गुण रूप वह है जो सबसे व्यावृत्त है, हटा हुआ है, परात्पर है, दूर-अतिदूर है, सर्वथा असंग है, प्रपञ्चोपशम है, शान्त है, अचिन्त्य है, अव्यवहार्य है, गुह्यतम है, नेति-नेति के द्वारा ही संकेतनीय है, उदासीन है, अक्रिय है, स्वबोध है, अखण्ड है, व्यापक है, सर्वप्रकाशक है, वाङ्मनस अगोचर है तथा अहंप्रत्यय (मैं बोध) का उद्गम स्थान है। भगवान् का सगुण रूप अनुगत है, रमा हुआ है, समाया हुआ है, ओत-प्रोत है, निकट से निकट है, अनुभवनीय है, मार्गदर्शक गुरु है, प्रेरणास्रोत है, वेद का उपदेष्टा है, ऋतनियमों का अधिष्ठाता है। जो कुछ भी यहाँ दृश्यमान है सब कुछ वही है।

जब सब कुछ वही है तो पाप, अपराध, हिंसा, अन्याय, शोषण, अधर्म और दण्ड क्यों? उसकी सर्वव्यापकता या रचना में उसकी सर्वानुगतता के आधार पर यह कहा जाता है कि सब कुछ वही है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें वह ओत-प्रोत न हो- पृथिवी, जल, अग्रि, आकाश, सागर, नदियाँ, पर्वत, वर्षा की बूँदें, विद्युत्, सूर्य-चन्द्रमा, सभी योनियाँ व उनके शरीर, मनुष्य के मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ तथा कण-कण में वह उपस्थित है (ईशा वास्यमिदं सर्वम्। वासुदेव: सर्वमिति)। यह सत्य है किन्तु जीव को करने, न करने, या अन्यथा करने का स्वातन्त्र्य प्राप्त है, उस स्वातन्त्र्य से दूसरे जीवों को कष्ट-बाधा न पहुँचे, एक की स्वतन्त्रता से दूसरे की स्वतन्त्रता बाधित न हो, इसके लिये धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य व दण्डादि की व्यवस्था है। जब जीव अपनी स्वतन्त्रता के आधार पर सर्वगत देव की अवमानना करने लगता है तो उसके लिये है यह न्याय-व्यवस्था, धर्म-व्यवस्था, दण्ड-व्यवस्था या अवमानना न करने पर पुरस्कार-व्यवस्था। भगवान् के विधान या भगवान् की रचना में दोष, अपूर्णता या अपवित्रता नहीं है। व्यक्ति की बुद्धि में अज्ञान के कारण दोष व दोषयुक्त अशुभ प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं।

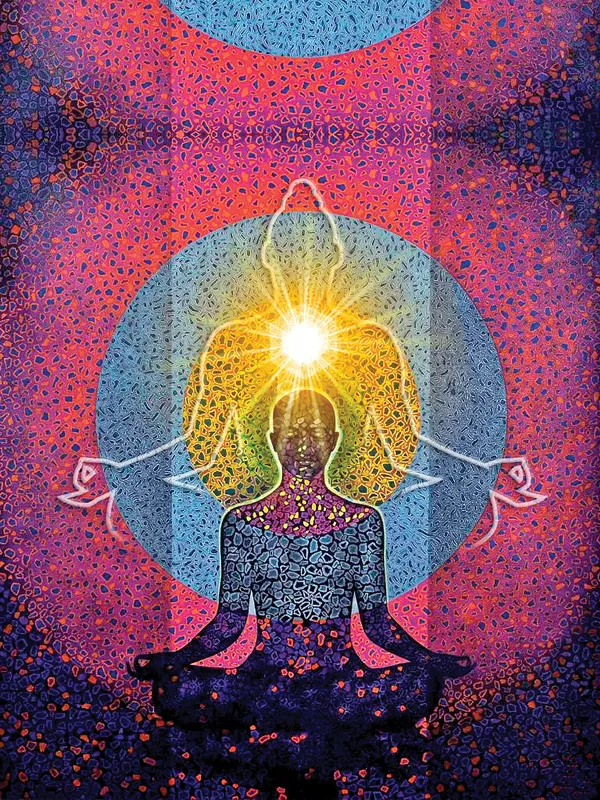

सांख्य के दस मौलिक अर्थों में से एक अर्थ है 'द्रष्टा-दृश्य का संयोग’। किन्तु अब देखना यह है कि उस संयोग का स्वरूप क्या है और उसका कारण क्या होता है? द्रष्टा-दृश्य का संयोग दो स्थूल पदार्थों की तरह नहीं होता है बल्कि यह संयोग एकप्रत्ययानुवर्तिता रूप होता है, अर्थात् एक ज्ञान में द्रष्टा-दृश्य दोनों का अभिन्न हो जाना रूप यह संयोग है। 'मैं हूँ’ यह संयोग का स्वरूप है। इस अनुभव में एक भाग प्रकाशक है, दूसरा प्रकाशित हो रहा है। यह संयोग अनादिकाल से चला आ रहा है।

सदैव यह 'संयोग’ दो पदार्थों में से किसी एक की या दोनों की क्रिया से घटित हुआ करता है। प्रकृत में द्रष्टा तो अक्रिय है उसमें तो कोई क्रिया होती नहीं अत: संयोग का हेतु द्रष्टा तो कथमपि हो ही नहीं सकता। रह गया दृश्य, यहाँ दृश्य का अर्थ है 'बुद्धि’। सो बुद्धि में स्थित रजोगुण की क्रिया से यह संयोग घटित हुआ है। जब बुद्धि में प्रकाश (ज्ञान) की कमी होती है और क्रिया की अधिकता तो द्रष्टा के उपदर्शन से (साक्षी रूप से) उपदृष्ट हुई बुद्धि सक्रिय होकर द्रष्टा से अभिन्न हुई रहती है, यही संयोग की स्थिति है।

यहाँ यह अवश्य समझना होगा कि ज्ञान व अज्ञान का आधार, आश्रय द्रष्टा नहंी होता, वह तो बुद्धि ही होती है, किन्तु उस बुद्धि में स्थित ज्ञान व अज्ञान का प्रकाशक द्रष्टा होता है। द्रष्टा सदा ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है, असंग है, किन्तु बुद्धि में स्थित अज्ञान ने अनादिकाल से द्रष्टा को पकड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है-यह संयोग कब हुआ, हमें (किसी को भी) यह ज्ञात नहीं है, किन्तु जब वियोग होता है तो उसका तो हमें अनुभव होता है। वियोग को देखकर अनुमान करते हैं कि संयोग भी है। बुद्धि में प्रादुर्भूत यथार्थ ज्ञान (विप्लवरहित विवेकख्याति) अपने विरोधी अज्ञान (अविवेक) को वैसे ही हटा देता है जैसे प्रकाश अन्धकार को। (नियतकारणात् तदुच्छित्तिध्र्वान्तवत्। सां० १.५६) बन्धन के कारणभूत अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान (तस्य हेतुरविद्या। यो.सू. २.२४) के हटते ही केवल पुरुष शेष रह जाता है। जिस ज्ञान से वियोग हुआ, उस ज्ञान का भी जब वह ज्ञान स्वयं ही अपना निरोध कर देता है तब ही केवल द्रष्टा शेष रहता है, (तत् परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीज: समाधि:। यो.सू. १.१६.५१) अन्यथा वह ज्ञान यदि अपना निरोध न करना चाहे तो उस शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में करुणावश चित्त सक्रिय होकर भूतसेवा में उस ज्ञान का उपयोग लिया जा सकता है, इसी तथ्य का योग दर्शन में 'निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्’ (४.४) सूत्र द्वारा प्रकट किया गया है।

बुद्धि के प्रकाश और द्रष्टा के प्रकाश में क्या भेद है? बुद्धि का प्रकाश और द्रष्टा का प्रकाश न तो सर्वथा विरूप है और न ही सर्वथा सरूप। बुद्धि का प्रकाश सादि-सान्त है, जब कि द्रष्टा का अनादि-अनन्त। बुद्धि का प्रकाश द्रष्टा के साथ संयोग में उत्पन्न होता है, वियोग में तिरोहित हो जाता है। बुद्धि का प्रकाश स्वप्रकाश नहीं है, जबकि द्रष्टा स्वप्रकाश है। बुद्धि का प्रकाश विषय भेद से बदलता रहता है, एक विषय में भी वह क्षण-क्षण में प्रकट होता है। बुद्धि की चरम एकाग्र अवस्था में भी वह प्रकाश एक-एक क्षण में लय-उदय को प्राप्त होता हुआ ही प्रकाशित होता है, वह केवल हमें अलातचक्रवत् (जैसे किसी लाठी के दोनों छोरों पर आग लगाकर घुमाने पर भ्रान्तिवश चक्र के रूप में दिखने लगता है) एकरूप दिखाई देता है, एकरूप होता नहीं है, जब कि द्रष्टा का प्रकाश एकरस एकरूप होता है। चाहे वृत्तिरूप अवस्था हो या वृत्तिनिरोध, द्रष्टा का प्रकाश खण्डित होता हुआ प्रकाशित नहीं होता, सतत होता है। 'द्रष्टा का प्रकाश’ यह वाग्-व्यवहार भी वैकल्पिक है अर्थात् द्रष्टा व प्रकाश दो पृथक् संज्ञाएँ नहीं हैं, एक ही हैं, फिर भी मात्र समझने-समझाने के लिये भेदबोधक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। द्रष्टा स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप है।

हजारों-हजारों लोगों ने, ऋषि-मुनियों, विचारकों व दार्शनिकों ने इस पर काम किया और निष्कर्ष यही निकला कि हमारे मूल में सचमुच एक तरफ निर्गुण ब्रह्म, शान्त ब्रह्म है तो दूसरी ओर है सगुण ब्रह्म, महद् ब्रह्म, सतत परिवर्तनशील तत्त्व। परिणामी गुणवर्ग अपने-अपने काम में निरत है। परिवर्तनशील गुणों का यह संसार तैल, बत्ती और अग्रि की सम्मिलित क्रिया की तरह सतत कार्यरत है। यह गुणवर्ग अन्धा है पर अपरिमित क्रिया का पुञ्ज है, दूसरा चैतन्य रूप तत्त्व क्रियाहीन है, लंगड़ा है किन्तु अन्धा नहीं है। सतत प्रकाश दान रूप अपने काम में जुटा हुआ है। ये गुण सुख-दु:ख-मोहात्मक है।

शान्ति जो कि सुख-दु:ख-मोह तीनों से अतीत है, उसके इच्छुक व्यक्ति के द्वारा शान्त ब्रह्म की शरण तब तक नहीं ली जा सकती जब तक गुणों की इस परिवर्तनशीलता को देख व समझ कर उसके पथ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता। गुण-चक्र प्रकाश-क्रिया-स्थिति के रूप में गतिमान् है। साधक की साधना की कृतार्थता इस बात में है कि इस गुणचक्र को प्रकाशबहुल बना दे। प्रारम्भ में यह चक्र क्रियाबहुल या स्थितिबहुल (प्रकाश व क्रिया का अवरोधक बहुल) होता है। गुणचक्र को प्रकाशबहुल बनाना रूप यह कार्य हर मनुष्य की क्षमता के भीतर है यदि वह ऐसा करने के लिये संकल्पित हो जाये। उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति और साधन के बिना सिद्धि तो होती नहीं, इसलिये उपाय अथवा साधन तो करना ही होगा।

लेखक

Related Posts

Latest News

.jpg) परम पूज्य योग-ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शाश्वत प्रज्ञा से नि:सृत शाश्वत सत्य ...

परम पूज्य योग-ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शाश्वत प्रज्ञा से नि:सृत शाश्वत सत्य ... 01 Nov 2024 17:59:04

जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...