भारत में स्वास्थ्य शिक्षा एक समग्र चिंतन चिकित्सा

On

डॉ. रीना अग्रवाल (हिंदी वैज्ञानिक-बी)

पतंजलि हर्बल अनुसंधान हरिद्वार, उत्तराखंड

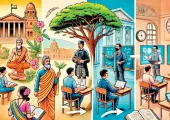

स्वास्थ्य शिक्षा’ से तात्पर्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति रखरखाव व संवर्धन के विषय में सिखाया जाता है। इसका संबंध शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, यौन स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (WHO) स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल कौशल विकसित करने के रूप में परिभाषित करता है। अत: "स्वास्थ्य शिक्षा" का तात्पर्य किसी व्यक्तिऔर समुदाय को बेहतर, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन स्थितियों को अपनाने के लिए शिक्षित करना है।

स्वास्थ्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारत

आज भारत में लगभग 23 संस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री प्रदान करते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 573 उम्मीदवार नामांकित होते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना था। यह कार्यक्रम न केवल स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक समझ को पूरा करता है अपितु उनकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है। कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष केंद्र और राज्यों से अत्यधिक धनराशि आवंटित की जाती है जिससे समाज के हाशिए पर रहने वाले लाखों छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएसएसवाई) 2003 में प्रारंभ की गई थी जिसका लक्ष्य लोगों के लिए उच्च स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था।

स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य

स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना है। यह व्यक्ति को स्वस्थ और बीमारियों से बचने के तरीके सिखाता है, उनमें स्वयं के साथ-साथ समुदाय के प्रति उत्तर दायित्वों की भावना विकसित करना भी है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुख है जो लोगों को उनके दैनिक क्रियाकलापों को आकार देकर स्वास्थ्य-स्वच्छता के बारे में बुनियादी स्वास्थ्य ज्ञान प्रदान करती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य तनाव, अवसाद या अन्य भावनात्मक गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करना भी है। अत: ‘स्वास्थ्य शिक्षा’ का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा उनके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है।

आज विकसित भारत में विभिन्न संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों के काल कलवित होने का कारण बनते हैं। इसके अलावा, आंकड़े राज्यों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में भिन्नता दर्शाते हैं, यह केरल में प्रति 1000 जन्मों पर 6 है और उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जन्मों पर 64 हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण प्रशिक्षित चिकित्सकों की अनुपस्थिति और लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में अज्ञानता भी है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने, स्वास्थ्य शिक्षा और साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए समान रूप से एक प्रभावी समर्थित बुनियादी ढाँचा होना अनिवार्य हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक व्यापक विषय है। इसमें शराब, ड्रग्स, तंबाकू, प्रतिबंधित नशीले पदार्थ तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्यगत मुद्दे भी सम्मिलित हो सकते हैं। आम आदमी की भाषा में स्वास्थ्य शिक्षा को एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में समझा जा सकता है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को स्वास्थ्य साक्षरता प्रदान करके उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को सुदृढ़ बनाने के तरीकों को सिखाता है।

स्वास्थ्य शिक्षा का महत्त्व

स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति और समुदाय के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करती है जिसके परिणाम स्वरूप समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वास्थ्य शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक विकास से संबंधित है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप उच्च जीवन स्तर में सुधार होता है। प्रतिवर्ष स्वास्थ्य शिक्षा और आम जनता में जागरूकता की कमी के कारण संक्रामक रोगों और अन्य कारणों से विश्व भर में लाखों लोगों की जान चली जाती है। विकासशील देशों में स्थिति और भी गंभीर है जहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जन-जागरूकता अभाव के कारण शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है। भारत में डायरिया निचले श्वसन तंत्र के संक्रमण और अन्य संक्रामक रोग शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण हैं।

हालाँकि, भारत में जन्म के आधार पर औसत जीवन प्रत्याशा 1970-75 में 49.7 वर्ष से बढक़र 2018 में 69.1 वर्ष हो गई है जिसका कारण अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित कर्मचारियों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयास हैं। साथ ही पिछले दशकों से शिशु मृत्यु दर लगभग आधी होकर 1000 जन्मों पर 34 हो गई है। स्वास्थ्य शिक्षा उन कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य-स्वच्छता के बारे में समुचित जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रासंगिक ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या समुदाय के साथ आमने-सामने बातचीत करके स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर सकता है। हालाँकि, कुछ लोगों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वे प्रमाणित स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य शिक्षक भी कहा जाता है।

सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने, संक्रामक-गैर-संक्रामक बीमारियों और अन्य कारणों की रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित सदस्यों की एक समर्पित टीम है जो स्वास्थ्य शिक्षकों और चिकित्सा पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करती है। स्वास्थ्य शिक्षक ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, उन्हें सामान्य स्वास्थ्य और बीमारियों के मुद्दों पर शिक्षित करते हैं।

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की शक्ति

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की मुख्य ताकतों में एक सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त बहु-स्तरीय बुनियादी ढांचे की मौजूदगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ब्लॉक स्तर तक राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है, अधिकांश स्वास्थ्य शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की एक और विशेषता यह है कि भाषाई विविधताओं के बावजूद इसके सभी राज्यों में सूचना का सफल वितरण किया जाता है। भारत में 15 आधिकारिक भाषाएँ और कई स्थानीय बोलियाँ होने के बावजूद भी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संदेश पहुँचाने में सक्षम हैं। इसके लिए भारतीय समाज के वंचित वर्गों को लक्षित करना भी ज़रूरी है क्योंकि यही वे लोग हैं जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित एवं बेखबर हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नए मार्ग खोलने तथा ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करता है!

स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा दी जाती है जिन्हें स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में जाना जाता है। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य या किसी विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दे पर प्रमाण पत्र रखने वाले प्रमाणित विशेषज्ञ होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य बल में चिकित्सक, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ सम्मिलित होते हैं। उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, लोगों तक पहुँचने और शिक्षित करने के लिए आवश्यक संसाधनों से भी सुसज्जित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के कई व्यावसायिक भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के उपाय

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति को सुधारने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है दूर दराज के स्थानों पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प विकसित करना। सार्वजनिक समारोहों जैसे; मेले, बाज़ार आदि के अवसरों पर ग्रामीणों के साथ बातचीत करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रिंट मीडिया के बजाय नाटकों, लोक शो जैसे तरीकों से संदेश देने का कार्य किया जा सकता है। अस्पताल या क्लिनिक में जाने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। इसलिए उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वे स्वाभाविक रूप से अधिक ग्रहणशील होते हैं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार में स्कूल भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए स्कूल एक उत्तम स्थान है। बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। दूसरी ओर बालक अपने माता-पिता और मित्रों के साथ अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं। इसके अलावा, दूर दराज के गाँव या कस्बों में एक निश्चित अवधि तक काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए जहाँ उसे लोगों की चिकित्सा के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य-स्वच्छता के विषय में शिक्षित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विकसित एवं विकासशील देशों में स्वास्थ्य शिक्षा की नितांत आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाकर अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस संबंध में आमूल-चूल परिवर्तन करके विद्यालयों में अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है साथ ही साथ शिक्षकों को छात्रों तथा समुदाय के मध्य जागरूकता लाने हेतु स्वास्थ्य-शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के अभूतपूर्व मानकों को सुधारना अत्यंत आवश्यक है।

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद बहुत से लोगों के पास अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं है तथा जमीनी स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण वे सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षकों की पहुँच से बाहर हैं। एड्स, कैंसर, मलेरिया आदि के विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने में विफल रहे।

अत: भारत में स्वास्थ्य शिक्षा को सफल बनाने के लिए पर्याप्त बुनियादी आवश्यकताओं और भली-भाँति प्रशिक्षित एवं सुसज्जित कार्यबल की आवश्यकता है।

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की कमज़ोरियाँस्वास्थ्य शिक्षा पर अधिकांश अभियान चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में, प्रचार के लिए समाचार पत्रों, पोस्टरों और पैम्फलेट के माध्यम से प्रिंट मीडिया पर निर्भर होते हैं। लगभग 40त्न भारतीय पढऩे या लिखने में असमर्थ हैं, जो उद्देश्य को विफल कर देता है क्योंकि प्रचार जमीनी स्तर पर अशिक्षित लोगों तक पहुँचने में विफल रहता है। भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की एक कमी यह भी है कि इसमें कार्मिकों के लिए बेहतर विकास के अवसर नहीं हैं। उचित रूप से संगठित न होने के कारण यह पेशा युवाओं के लिए लाभदायक नहीं जो इसके बजाय अन्य अधिक आशाजनक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण और शिक्षा का तरीका पारंपरिक है, व्यावसायिकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने की भी सख्त आवश्यकता है। |

लेखक

Related Posts

Latest News

01 Dec 2024 18:59:48

योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...

.jpg)