सफलता का सोपान- अनुशासन

On

महामहोपाध्याय डॉ. महावीर

प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय

मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो उसमें अनुशासन का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। प्राचीन भारतीय साहित्य प्रणेताओं की कालजयी रचनाओं के प्रारम्भ में ‘अनुशासन’शब्द का प्रयोग इस सत्य को अभिव्यक्त करता है। योगशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि का प्रथम वाक्य है- ‘अथ योगानुशासनम्’इसका अभिप्राय यदि यह लिया जाये कि अनुशासन ही योग है अथवा योग की प्रथम सीढ़ी है अनुशासन। बिना अनुशासन के योग जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता, अनुशासन से ही योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम का सीधा-सीधा सम्बन्ध अनुशासन अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों और मन को अपने वश में करने से है। इन्द्रियादि पर विजय पाये बिना कोई कैसे योगाभ्यास कर सकता है। चित्तवृत्तियों का निरोध हो अथवा प्राणों का निग्रह या संपूर्ण एकाग्रता ये सब अनुशासन से ही संभव है। महर्षि पतंजलि के नाम से एक अन्य विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ है- ‘व्याकरण महाभाष्य’। यह पाणिनीय व्याकरण का प्रौढ़तम ग्रन्थ है- इस महनीय ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है- ‘अथ शब्दानुशासनम्’ यहां पर ‘अनुशासन’शब्द का प्रयोग दर्शाता है कि व्याकरणशास्त्र अन्य कुछ नहीं केवल शब्दों का अनुशासन है। व्याकरण शास्त्र में भर्तृहरि आदि प्रात: स्मरणीय ऋषियों ने शब्द को ब्रह्म माना है। सृष्टि में ब्रह्म का जो सर्वोत्तम स्थान है लोक व्यवहार में शब्द का वही उच्चतम स्थान है। भर्तृहरि लिखते हैं-

‘इदमन्धतम: कृत्स्नं जायेत भुवनत्रायम्’

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।

यह समस्त संसार अन्धकार से परिपूर्ण हो जाता, यदि शब्द नामक ज्योति संपूर्ण विश्व को प्रकाशित न करती। हमारे समस्त व्यवहार, हमारी संपूर्ण ज्ञान-परम्परा, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ शब्द पर ही आश्रित है। इसलिए शब्द पर अर्थात् भाषा पर अर्थात् वाणी पर पूर्ण अनुशासन, संयम अत्यावश्यक है। भाषा और वाणी का गौरव सर्वविदित है।

वाणी-व्यवहार से शत्रु, मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महारानी द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन के लिये कहे गये कटु शब्दों ने ऐसा युद्ध करा दिया कि धरा रक्त से लाल हो गयी। महाकवि भवभूति ने अपने अमर नाटक उत्तररामचरित में कितना सुन्दर लिखा है-

‘‘लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवत्र्तते।

ऋषिणां पुनराद्यानां वाचमर्थोंऽनुधावति।।

(उत्तरामचरित 1/10)

एक अन्य पद्य में वे शब्द, भाषा या वाणी के अनुशासन को मधुर शब्दावली में रेखांकित करते हुए लिखते हैं-

आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां, ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्।

भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्मीर्निषक्ता, नैते वाचं विप्लुतार्था वदन्ति।।

(उत्तरामचरित 4/18)

अर्थात् जिनकी अन्तरात्मा में परमात्मज्योति प्रकाशित हो गई है ऐसे विद्वान् ब्राह्मणों के जो वचन हैं, उन पर सन्देह नहीं होना चाहिये, इनकी वाणी में कल्याणकारिणी लक्ष्मी सदैव निवास करती है। ऐसे विप्रश्रेष्ठ कभी मिथ्या वाणी का प्रयोग नहीं करते है।

यह है अनुशासित वाणी का सामथ्र्य। जीवन में सदैव सत्य की साधना करने वाले योगीजन अपनी वाणी से जो कुछ कह देते हैं- वह पूर्ण होकर ही रहता है।

शिक्षा विषयक तैत्तिरीयोपनिषद् में वर्णित आचार्य द्वारा अपने अन्तेवासी प्रिय स्नातक को संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेने पर दीक्षान्त के समय दिया जाने वाला उपदेश, शिक्षा नीति में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोहों में नव स्नातकों को यह उपदेश दिया जाता है। इसका प्रारम्भ और समापन ‘अनुशासन’से होता है-

वेदमनूज्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद।

धर्मं चर एतदनुशासनम्म्। एवमुपासितव्यम्म्।

(तैत्तिरीयोपनिषद् 1-11)

विद्या का प्रारम्भ और उसकी पूर्णता अनुशासन में ही निहित है। बिना अनुशासन के विद्या फलवती हो ही नहीं सकती। जो विद्यार्थी अपने गुरुओं के प्रत्येक आदेश का श्रद्धापूर्वक पूर्णरूप से परिपालन करते हैं- वे विद्या का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। हमारे दर्शन, उपनिषदादि में प्रारम्भ में ही मंगलाचरण के पश्चात अधिकारी की चर्चा की गई है। सबका सार यही है कि जो श्रद्धा, भक्ति, चरित्र के साथ-साथ पूर्ण रूप से अनुशासन अर्थात् मर्यादा में रहने वाला है, वही गुरुगत् विद्या को प्राप्त कर पाता है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगेश्वर श्रीकृष्ण, महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

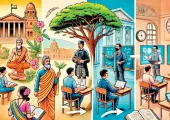

एक युग था जब विद्या प्रदान करने वाले गुरु को ब्रह्म रूप मानकर अविचल आस्था के साथ अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हुए शिष्यवृन्द नाना शास्त्रों में पारंगत होते हुए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास करते थे।

भारत की गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। कहा गया है कि शिष्य शुश्रुषा से विद्या विभूषित होता है। ‘शुश्रुषा’शब्द के दो प्रमुख अर्थ हैं- श्रोतुमिच्छा शुश्रुषा अर्थात् अनुशासित होते हुए आचार्य के प्रत्येक वचन को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना। दूसरा अर्थ है- ‘सेवा’जिसके जीवन में ये दोनों गुण होंगे, वह ज्ञानवान् अवश्य बनता है। एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में एक उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुँच जाता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, प्रोफेसर बनकर सम्मानित जीवन जीते हैं और कोई साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। जो अनुशासन में रहते हुए एकाग्रता, निष्ठा और श्रद्धा के साथ विनम्रतापूर्वक पूर्ण शक्ति से अध्ययन करते हैं वे जीवन मे विस्मयजनक सफलता प्राप्त करते हैं।

संस्थान कोई भी हो, शिक्षा का, चिकित्सा का, उद्योग का या राजनीति का। सफलता अनुशासन, उद्योग, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा से ही प्राप्त होती है। प्रबन्धन के क्षेत्र में भी अनुशासन की अपरिहार्यता सर्वविदित है। अनेक बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान अनुशासन के अभाव में या तो बन्द हो गये अथवा अत्यन्त दयनीय दशा को प्राप्त हो गये। हमारे समीपस्थ ऋषिकेश का आई.डी.पी.एल. अब स्मृति शेष रह गया है। नागपुर की एम्प्रेस कपड़ा मिल कर्मचारियों की हड़ताल की बलिदेवी पर स्वाहा हो गयी, हजारों परिवार सडक़ पर आ गये।

सेना और पुलिस विभाग में सबसे पहला पाठ अनुशासन का ही पढ़ाया जाता है। हजारों, सैनिकों के पैर जब एक साथ उठते हैं तो एक ऐसा प्रेरणादायक, शक्तिपूर्ण, देश के स्वाभिमान और शौर्य को प्रकट करने वाला अभिराम दृश्य उपस्थित होता है, जिससे शत्रुओं की कुत्सित भावनायें नष्ट हो जाती है।

वेद का संगठन सूक्त सहगमन और अनुशासन का सन्देश देता है-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम-म्।

संगठन और अनुशासन से देश सुरक्षित रहता है। वर्तमान समय में अनुशासन और मर्यादाओं का सम्मान न करने और शिष्टाचार का अनुपालन न करने के कारण संसद भवन का, विधान सभा भवनों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जो दुर्दशा हो रही है, यह चिन्ता का विषय है।

जिस देश में गुरू को ईश्वर के समकक्ष मानकर सम्मान किया जाता था, जिन विश्वविद्यालयों में विद्या मधु का पानकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सुयोग्य नागरिक राष्ट्र को प्राप्त होते थे, उस देश में अराजकता, स्वच्छन्दता देखकर हृदय व्यथित होता है।

यह युगीन सत्य है कि योग, चरित्र, देशप्रेम, परोपकार, कठिन परिश्रम एवं अनुशासन के द्वारा यह देश पुन: प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकता है।

नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय।

लेखक

Related Posts

Latest News

01 Dec 2024 18:59:48

योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...

.jpg)