संख्या शास्त्र’

On

आचार्य प्रीतम

भारतीय जीवन में दर्शन की अतिशय उपयोगिता सदा से रही है। भारतीय संस्कृति का इतिहास वस्तुत: भारतीय दर्शन शास्त्र का ही विकसित रूप है। विचारों के नए-नए मेघ इस देश की चिंतनशील भूमि पर प्राचीनकाल से ही बरसते रहे हैं।

विचारों के रसमय निर्झर ही दर्शन है और यह झरना कई सहस्र वर्षों से इस देश के समस्त भागों में झरता रहा है और ज्ञान के पिपासुओं को अपने विचार रूपी शीतल जल से अभिषिक्त करता रहा है तथा अनन्त काल तक ऐसे ही निर्बाध रूप से पिपासुओं को तृप्त करता रहेगा।

आदि सृष्टि में सर्वप्रथम जब मानव ने इस जगत पर दृष्टि दौड़ाई, तो उसने अपने चारों ओर विविध सृष्टि का विस्तार अंगड़ाइयाँ लेते पाया। प्रकृति एक नर्तकी की भाँति अपनी भूमिका को सज-धजकर प्रारम्भ कर चुकी थी। ऊपर अनन्त नक्षत्र राशि का फैलाव, सूर्य और चन्द्र का व्यवस्थित आवागमन, उनके उदय तथा अस्त की अद्भुत छटा से घिरी हुई रंग-बिरंगी संध्याएँ, भूतल पर चारों तरफ बिछी हुई हरित तृण राशि, विविध तरुलताओं से परिपूर्ण वन सम्पदाएँ, स्वच्छ बहती हुई मुक्ताभ जलधारा, सुबह और शाम को पेड़ों पर कलख करते हुए नाना प्रकार के पक्षी, विविध प्रकार के रंगों से ओतप्रोत तितलियाँ, रंग-बिरंगे पुष्पों के ऊपर नृत्य करते हुए सभी प्रकृति रूपी मनोहारी दृश्य, जो चित्त को सहज हर्षोल्लास से परिपूर्ण करने वाले हैं, इन दृश्यों ने मानव मस्तिष्क को चौंधिया दिया। तभी एक अज्ञात प्रेरणा उसके मस्तिष्क में जाग्रत हुई, वह उत्सुक हो गया और अपने चारों ओर अनन्त आकाश में फैली हुई प्रकृति की विभूतियों की वास्तविकता जानने के लिए आकृष्ट हुआ।

ठीक ऐसी ही उत्सुकता महर्षि कपिल के मस्तिष्क में उठी और फिर इस समस्त प्रकृति रूपी नर्तकी के कृत्यों को हमारे समक्ष रख दिया। परम कारुणिक महर्षि के मस्तिष्क से प्रस्फुटित ज्ञान 'सांख्य शास्त्र’(जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जानते है) के रूप में अभिव्यक्त हुआ। मनुष्य के समस्त दु:खों के समूल उच्छेद कराने से इस शास्त्र को मोक्षशास्त्र भी कहा जाता है।

यह शास्त्र भौतिकता और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को बड़े ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत करता है बिना किसी भावनात्मक दृष्टिकोण से ग्रस्त हुए, प्रमाणपूर्वक व्याख्या ने इस शास्त्र की प्रामाणिकता को और बढ़ा दिया है। सांख्य शास्त्र ने अत्यन्त सरलता के साथ प्रकृति में घटने वाली सृष्टि की प्रक्रियाओं की व्याख्या प्रस्तुत की और प्रकृति एवं जीवन में दिखाई पडऩे वाली विषमताओं का बुद्धिपूर्वक समाधान किया। पुन: कर्म करने वाले जीव को इस प्रकृति के साथ किस तरह से जीवन में निपटना पड़ता है, इसकी भी बुद्धिगम्य व्याख्या की।

मानव मात्र को पीडि़त करने वाले दु:ख समुदायों से पार जाकर, जहाँ पर दु:ख का लेशमात्र भी स्पर्श न हो और यही नहीं, फिर उस दु:ख का हमारे साथ कालान्तर में कभी भी स्पर्श न हो अर्थात् सदा के लिए दु:खों से छूट जाना, इस स्थिति की बड़े ही तर्क पूर्ण और सारगर्भित ढंग से व्याख्या की गई। तर्कपूर्ण सारगर्भित व्याख्याशैली ही इस शास्त्र को अन्य शास्त्रों से पृथक् तथा दर्शनों का सिरमौर बनाती है। यह शास्त्र वेदान्त (वेद के अन्त भाग अर्थात् ज्ञान काण्ड) कथित अमृत से परिपूर्ण है। मनुष्य इसका पान करके मृत्यु के मुख से भी छूटकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। संाख्य शास्त्र के व्याख्याकार विज्ञान भिक्षु ने इस शास्त्र की व्याख्या के अंत में कहा कि -

साङ्ख्यकुल्या: समापूर्य वेदान्तमथिताऽमृतै:।

कपिलर्षिज्र्ञानयज्ञ ऋषीनपायत् पुरा।।

अर्थात् सांख्य सिद्धान्त रूपी छोटी-छोटी नदियों को वेदान्तकथित अमृत से पूर्ण भरकर महामुनि कपिल ने इस ज्ञान-यज्ञ में ऋषियों को कभी पूर्व समय में उस अमृत को पिलाया था।

संख्या दर्शन शब्द का अर्थ

'ख्या’ धातु जो कि ज्ञान अर्थ में प्रयोग होती है, उसके साथ 'सम्’ उपसर्ग जोड़कर सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ हुआ 'सम्यक्रूप से जानना’।

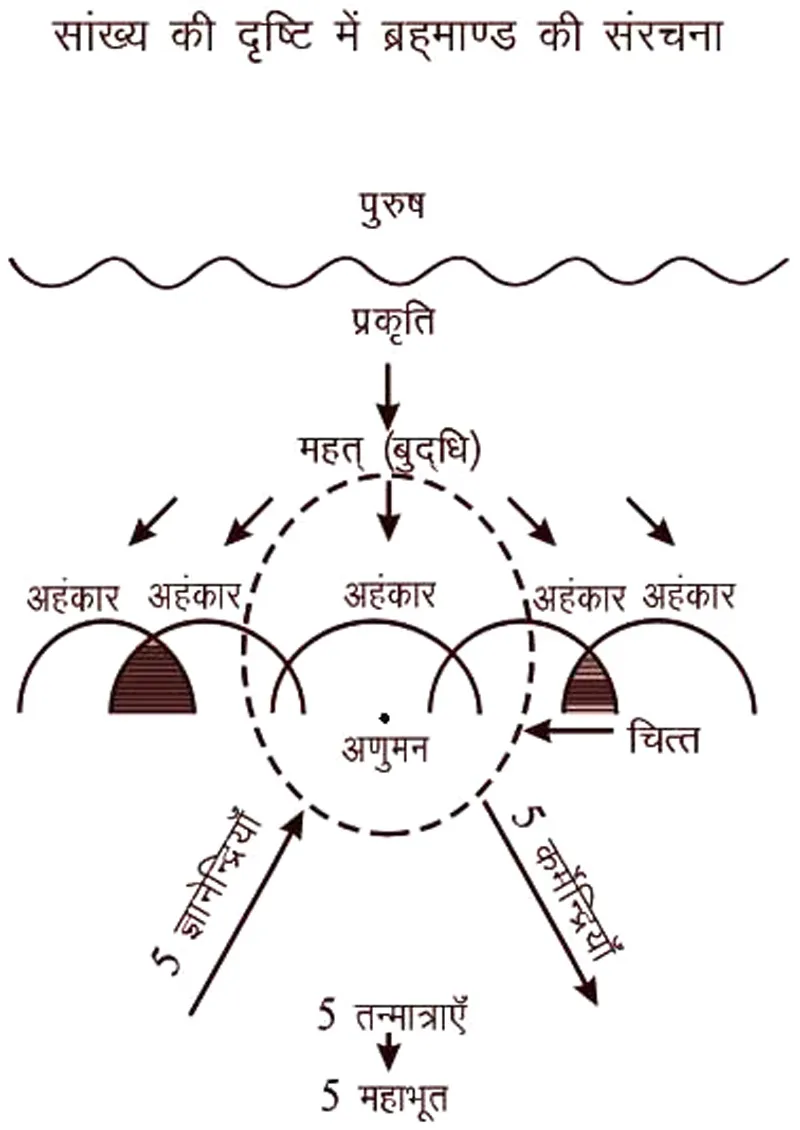

सांख्य दर्शन (शास्त्र) दो तत्त्वों को स्वीकार करता है, प्रथम पुरुष तथा द्वितीय प्रकृति। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को ठीक-ठीक जानना, जिसको सांख्य की ही भाषा में कहें तो सत्त्वपुरुषान्यताख्याति अथवा प्रकृति पुरुष विवेक ख्याति कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यह जगत् दो तत्त्वों के मेल से बना है - प्रकृति तथा पुरुष और ये दोनों तत्त्व सर्वथा पृथक् तथा स्वतन्त्र सत्ता वाले हैं, जिनमें प्रकृति जड़ (अचेतन/चेतना विहीन) है तथा पुरुष चेतन (चेतनायुक्त/ सुख-दु:खादि का अनुभव करने वाला) है। इन दोनों का स्वरूप जैसा है, उसको वैसा ही जानना अर्थात् जड़ को जड़ समझना तथा चेतन को चेतन समझना, यही 'सांख्य’ शब्द का तात्पर्य है।

महाभारत के एक प्राचीन श्लोक में ज्ञानवाची 'संख्या’ शब्द का संकेत पाया जाता है-

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते।

तत्त्वानि च चतुर्विंशत्तेन संख्या: प्रकीर्तिता:।।

अर्थात् जो प्रकृति का विवेचन करते हैं चौबीस तत्त्वों का निरूपण करते हैं और जो संख्या अर्थात् ज्ञान का उपदेश करते हैं, वे सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं।

कतिपय विद्वानों का यह मानना है कि सांख्य शास्त्र में २४ तत्त्वों तथा एक पुरुष कुल पच्चीस तत्त्वों की संख्या का निर्धारण होने से इसका नाम सांख्य पड़ा। जैसा कि इसी शास्त्र के प्रथमाध्याय में एक सूत्र दिया गया-

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:

प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं,

तन्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गण:।।

प्रस्तुत सूत्र में मूल प्रकृति के विकारों तथा पुरुष सहित २५ तत्वों की संख्या का निरूपण किया गया है। इसके आधार पर कुछेक विद्वानों का यह मत है। ऐसा हालाँकि संख्या के आधार पर भी इस शास्त्र को सांख्य कहा जा सकता है, परन्तु संख्या के आधार पर इसका नामकरण करना सर्वथा अयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में भी संख्या का निरूपण किया है, जैसे कि न्याय शास्त्र में सोलह पदार्थों का निरूपण है तथा वैशेषिक दर्शन में छ: पदार्थों का उल्लेख किया गया है किन्तु इनका नाम सांख्य नहीं रखा गया।

यदि यह कहा जाए कि यह संज्ञा इसी शास्त्र के साथ योगरूढ़ हो गई है, जैसे कि जो गमन करती है, उसे गाय कहते हैं, गमन के आधार पर गाय नामक प्राणी में इस शब्द का रूढ़ी प्रयोग होता है।

योगरूढ़ का हवाला देते हुए सांख्य शास्त्र को ओछा दिखाने जैसा कार्य इस शास्त्र के व्यापक दृष्टिकोण को संकुचित करने के सदृश है। सांख्य शब्द का प्रयोग यहाँ अत्यन्त ही गम्भीर अर्थ में हुआ है, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, पुन: उपसंहार के रूप में सांख्य का अर्थ यह हुआ कि 'प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को ठीक-ठीक जानना, अर्थात् जो वस्तु जैसी है, उसको ठीक वैसा ही देखना।‘

प्राय: जब हम अपने से बाहर के भौतिक जगत् में दृष्टि डालते हैं तो ठीक ही दिखाई देता है, किन्तु जब हम अपने को देखते हैं जहाँ पर चेतना की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो रही है, वहाँ पर हमें भ्रम पैदा होने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप हम या तो शरीर को ही चेतन समझ बैठते हैं या फिर थोड़ी सूक्ष्मता से कहें तो मनस् तत्त्व को आत्मा कह बैठते हैं और नहीं तो कुछेक लोकायत आत्मा के अस्तित्त्व को ही नकार बैठते हैं।

इन समस्त भ्रान्तियों को मिटाकर सही पथ प्रदर्शन करना ही सांख्य शास्त्र का प्रयोजन है।

लेखक

Latest News

01 Dec 2024 18:59:48

योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...

.jpg)