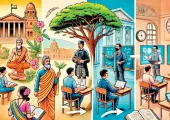

शिक्षा क्रांति में पतंजलि के बढ़ते कदम शिक्षा का अर्थ और परिदृश्य

On

डॉ. चंद्र बहादुर थापा

अधिवक्ता एवं विधि सलाहकार पतंजलि समूह

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की ‘शिक्ष्’धातु में ‘अ’प्रत्यय लगाने से बना है। ‘शिक्ष्’का अर्थ है सीखना और सिखाना और ‘शिक्षा’का अर्थ सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएं अर्थात ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, अध्यात्म विद्या, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया। इस प्रकार यह कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के साथ-साथ संसारेतर आत्मा-परमात्मा प्राप्ति प्रति चिंतन, मनन से उत्कर्ष-प्राप्ति पर केंद्रित है।

प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन ही नहीं, पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वस्तरीय संस्थानों ने विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊँचे प्रतिमान स्थापित करते हुए चरक, सुश्रुत, आर्यभट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी दत्ता, माधव, पाणिनी, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रयी, गार्गी और थीरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्वाण, नौकायान-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललितकला और शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किये।

पिछले लगभग एक हजार साल के कालखंड में विभिन्न कारणों से भारतीय शिक्षा पद्धति में क्रमिक ह्रास आते आते वैदिक सनातन पद्धति और शिक्षा प्रणाली को ही प्रश्न चिन्ह लगाने की हिमाकत मुस्लिम, अंग्रेजी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के विभिन्न पार्टियों के शासन व्यवस्थाओं ने किया। स्वाभाविक ही था कि शिक्षा व्यवस्था से राष्ट्र के साथ-साथ सनातन पद्धति में हो रहे निरंतर अधोगति से अंदर ही अंदर दु:खी, गुरुकुल शिक्षित दो युवा, गुरुवरद्वय परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने न केवल ऋषि-मुनियों के साहित्यों से आधार लेकर अपितु स्वयं के अनुभव और चिंतन मनन से अनेकों साहित्य तथा आधुनिक व्यावसायिक और तकनीकी अधिगम प्रक्रिया से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में भारत के लुप्तप्राय प्राचीन वैदिक सनातन प्रणाली आधारित व्यवस्था के गौरव पुनर्स्थापन हेतु सार्वभौमिक आमूल-चूल प्रत्यक्ष और परोक्ष शिक्षा क्रांति लाने की संकल्प लिये ।

मानव जीवन के लक्ष्य-पुरुषार्थ और धर्म

यथार्थ में जीवनरक्षण की विद्या गर्भ से निकलते ही प्रत्येक जीव में आ जाता है और उस जीवनरक्षण के लिए प्रकृति प्रदत्त सहज बोध (intuition) के साथ बाल्यकाल से मृत्यु पर्यन्त सीखने-सिखाने की प्रक्रिया जीवनचर्या में अनवरत चलता है, जो तुरंत माता के द्वारा धीरे-धीरे बाद में स्वयं जीव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त सहज ज्ञान तथा अपने स्ववर्ग के वरिष्ठों के आचार-व्यवहार और क्रियाकलापों के अनुकरण के साथ-साथ, आस-पास के वातावरण और परिस्थितिजन्य सुख-दु:ख, अभाव-प्रचुरता, आपद-विपद, इत्यादि के अनुभव से सीखना पड़ता है। मानव परमात्मा के उत्कृष्टतम जीव होने के कारण, इस स्वत: परिष्कृत प्रक्रिया के साथ-साथ उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है।

योगवासिष्ठ के अनुसार सद्जनो और शास्त्र के उपदेश अनुसार चित्त का विचरण ही पुरुषार्थ कहलाता है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों ने आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। धर्म, अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ को अच्छी तरह कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। भारतीय मनीषियों ने धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया था। धर्म का विवेचन करते समय समझाया गया है कि धर्म वह है जिससे अभ्युदय और नि:श्रेयस की सिद्धि हो-

यतो अभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म:।

(कणाद, वैशेषिकसूत्र, 1.1.2)

अर्थात् अभ्युदय से लौकिक उन्नति का तथा नि:श्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है। इसके अन्तर्गत मानव जीवन के उच्चतम विकास के साधनों और नियमों का समावेश होता है। धर्म कोई उपासना पद्धति न होकर एक विराट और विलक्षण जीवन पद्धति है दिखावा नहीं। दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। प्रयोग है, चिकित्सा है, मनुष्य को आधिव्याधि, उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुँचाने की। यह स्वयं द्वारा स्वयं की खोज है ज्ञान और आचरण की खिडक़ी खोलता है। आदमी को पशुता से मानवता की ओर प्रेरित करता है। अनुशासन के अनुसार चलना धर्म है। हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म का सार जीवन में संयम का होना है।

अपने पूर्वजों के द्वारा रुति, स्मृति, अथवा अन्य तरीके जैसे चित्र, लेख, स्मृति-चिन्ह, संकेत, अभिनय इत्यादि माध्यमों के द्वारा बताये गए साधनो को अपना कर और उनमे अपने स्वविवेक और अनुभव के साथ चिंतन और स्वयं अथवा सामूहिक प्रयास उपासना से उत्कृष्टता के चरम स्थिति ईश्वर प्राप्ति के तरफ बढ़ता रहता है। मानव कितना भी नास्तिक हो अन्य काल अर्थात मृत्यु आने पर परमात्मा को स्मरण करता है। कहा जाता है ‘चार्वाक’ने भी मरते समय परमात्मा का नाम लिया था। जप-तप, ज्ञान-विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, अस्त्र-शस्त्र परिचालन, औषधोपचार, अभिचार इत्यादि में अपने समय का उद्भट विद्वान विश्व विजेता रावण ने तो जीवनभर राम विरोधी रहकर भी अन्त्य में राम नाम लेकर ही प्राण त्यागा। और श्रीराम ने भी मृत्यु शैया पर पड़ा अपने घोर शत्रु रावण के पास अपने भाई लक्ष्मण को उससे राज्य व्यवस्था और जीवन सम्बन्धी ज्ञान उसके मरने से पहले प्राप्त करने के लिए भेजा। यह उदाहरण है विद्या को सम्मान देने की वेद सम्मत भारतीय संस्कार शिक्षा पद्धति। संस्कृतक सुभाषितों में कहा गया है-

न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्।।

अर्थात् ईश्वर लकड़ी, पत्थर या मिट्टी से बनी मुर्ति में नहीं हैं, वह जिस तरह हमारा भाव हैं उस तरह विद्यमान रहता हैं। इसीलिये शुद्ध भाव यही उपासना का असली कारण साधन हैं।

अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या:, स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च।

यत्सारभूतं तदुपासनीयां, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्।।

अर्थात् शास्त्रों का ज्ञान, कला-कौशल विद्यायें अनंत है, जो हमें सीखनी चाहिए, परन्तु हमारे पास समय थोड़ा है और बिघ्न-बाधा अनेक। इसीलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोडक़र उसमे मिला हुआ दूध पी लेता है।

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्र्यं ब्रह्म सनातनम।

दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृगयु: समलक्षणम्।।

अर्थात् जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्म को प्राप्त करा, उस ब्रह्म ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु:, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। ब्रह्म ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया और उनके पुत्रों से इस ज्ञान की कई शाखाएं बन गई। उनकी कई शाखाओं से धरती पर सैकड़ों धर्म, परंपरा दर्शन और विचारधारा की उत्पत्ति हुई, फिर वह ज्ञान बिखर गया। बिखरे हुए ज्ञान को फिर से एकत्र कर समाज को समय-समय पर आए महापुरुषों ने एक नई व्यवस्था दी। इन महापुरुषों को कहीं अवतार, ईशदूत, मसीहा, गुरु, संबुद्ध, तो कहीं पैगंबर कहा गया।

शिक्षा के क्रमिक विकास में पंथों के प्रवर्तक

शिक्षा में पन्थों के प्रवर्तकों की मुख्य भूमिका रहता है। वैसे तो संसार में अनेकों पंथ हैं तथा समय-समय पर बनते जाते हैं, फिर भी सनातन के मूल शाखा हिन्दू पंथ के साथ अन्य मुख्य-मुख्य पंथ और उनके प्रवर्तक निम्नानुसार है-

(1) हिन्दू पंथ- क्योंकि यह पंथ सनातन के तने के रूप में बचा रहा अथवा अपने पूर्वजों के पूजा पद्धति को मानता आया है और अन्य पंथ में नहीं गया है, इसकी शुरुआत का कुछ अता-पता नहीं। ब्रह्म, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य वायु और अंगिरा ने इसकी स्थापना की। यथा-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्र्यं ब्रह्म सनातनम।

दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृगयु: समलक्षणम्।। (मनु स्मृति)

(2) जैन पंथ- भारतवर्ष में सनातन की पहली मुख्य शाखा लगभग 900 ईसा पूर्व। जैन पंथ के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वायंभुव मनु (9057 ईसा पूर्व) से पांचवीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए, स्वायंभुव मनु, प्रियव्रत, अग्नीघ्र, नाभि और फिर ऋषभ। 24 वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने इस पंथ को एक नई व्यवस्था और दिशा धारा दी।

(3) यहूदी पंथ- यहूदी पंथ आज से लगभग 4 हजार साल पुराना है जो वर्तमान में इज़राइल द्वारा अपनाया गया है। हजरत आदम की परंपरा में आगे चलकर हजरत इब्राहिम हुए और फिर हजरत मूसा। ऐसा माना जाता हैं कि ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुए हजरत मूसा ने यहूदी पंथ की स्थापना की थी।

(4) पारसी पंथ- प्राचीन इतिहास में ईसा से लगभग 1200 से 1500 वर्ष पूर्व ईरान में महात्मा जरथुस्त्र हुए थे । उन्होंने ही पारसी पंथ की स्थापना की थी । यह पंथ कभी ईरान का राज पंथ हुआ करता था। हालांकि इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1700-1500 ई.पू. के बीच हुए थे।

(5) बौद्ध पंथ- भारतवर्ष में सनातन की दूसरी मुख्य शाखा, ईसाई और इस्लाम पंथ से पूर्व बौद्ध पंथ की उत्पत्ति हुई थी। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ। सम्राट अशोक के समय में यह पंथ विश्वभर में फैल गया था और अभी भी चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, मंगोलिया सहित पूर्व एशिया और यूरोप में प्रकट-अप्रकट रूप में विद्यमान है।

(6) ईसाई पंथ- हजरत इब्राहिम की परंपरा में ही आगे चलकर 5 वीं ईसा पूर्व ईसा मसीह हुए। उनका जन्म फिलिस्तीन के बेथलेहम में नाजारेथ के एक यहूदी बढ़ई परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई पंथ की स्थापना की थी।

(7) इस्लाम पंथ- हजरत मुहम्मद अलै. का जन्म सन 571 ईस्वी में मक्का में पीर के दिन हुआ था। इन्होंने ही इस्लाम पंथ की स्थापना की थी। आगे चलकर खलिफाओं ने इस पंथ को फैलाया। ईस्वी 1443 में हजरत मुहम्मद मक्का से मदीना प्रस्थान हुए थे, उसी समय से इस्लाम हिजरी सम्बत मानता है जिसकी 1443 वीं हिजरी वर्ष चल रहा है।

(8) सिख पंथ- सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है। सिख पंथ में कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे।

(9) दुनियां में शिंतो, ताओ, जेन, यजीदी, पेगन, वूडू, बहाई, अहमदिया, कन्फ्यूशियस, काओ दाई आदि अनेक पंथ हैं लेकिन ये सभी उपरोक्त पंथों से निकले ही पंथ हैं।

(10) कम्युनिज्म-समाजवाद- कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजेंल्स ने 1847 में नींव रखे तथा बाद में रूस में लेनिन ने और चीन में माओत्सेतुंग ने अपने अपने राष्ट्र के आवश्यकता अनुरूप संसोधन कर अपनाया।

-क्रमश:

लेखक

Related Posts

Latest News

01 Dec 2024 18:59:48

योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...

.jpg)